製品のよくあるご質問

共通

製品にアスベストは含有していますか?

製品別に次のとおりの状況となっています。

・配線用遮断器について、2000年以降に生産した製品にはアスベストは含有していません。

・漏電遮断器について、1998年以降に生産した製品にはアスベストは含有していません。

・電磁接触器、電磁開閉器について、1993年以降に生産した製品にはアスベストは含有していません。

・住宅用分電盤、標準分電盤について、2006年以降に生産した製品にはアスベストは含有していません。

・その他の総合カタログに記載の製品について、2007年以降に生産した製品にはアスベストは含有していません。

製品別に前項の生産以前の製品には、内部にアスベストが含有されているものがありますので、お問い合わせください。

アスベスト含有の証明書が必要な場合は、製品の購入ルート(電設資材店など)を通じて、製品名、型式などを連絡のうえ依頼してください。

ブレーカ全般

漏電遮断器はなぜ取り付けなければ

いけないのですか?

漏電遮断器は、人体を感電から守るためと、家屋を漏電による火災から守るために取り付けることが必要です。

一般の配電線路は一線を接地しています。また、電圧線路と大地間の電圧は、単相3線式では100V、三相3線式では200Vです。配線接続された電気機器の絶縁が劣化して金属ケースなどに漏電が及んだ場合、人体が接触すると感電の危険があります。したがって感電防止のため、感電の恐れのある電気機器は、その機器のケースを大地に接地するよう義務づけられています。この接地抵抗値は四季を通じて一定ではなく、断線の恐れもあります。また、移動可搬形機器では、移動の際、接地線の取り付けを忘れたり、あるいは接地線がはずれていることも考えられるなど、感電防止には接地方式だけでは安心できなくなります。

機器に漏電があった場合、乾燥した場所にある機器のケースと大地間の電圧を人体が接触しても安全な許容接触電圧以下に抑えるためには、機器の接地抵抗値を数Ω以下に維持しなければなりません。

このような低抵抗の接地工事は、経済上にも実施上にも困難なことが多く、経済的で安全な方法は、感電防止用の高速高感度形漏電遮断器30mA、0.1秒以下のものを取り付けることです。この感電防止用漏電遮断装置を接続しなければならない機器については、労働安全衛生規則第333条などで法的に定められています。

機器の充電部分からケースに直接接地地絡事故(漏電)が発生した場合、ケースへの接触電圧は、電源側接地抵抗値のR2と、機器の接地抵抗値R3の分圧比になります。 漏電遮断器が取り付けられていない場合は、電源電圧が100Vのときケースは約90Vになり非常に危険な状態になりますが、30mA感度の漏電遮断器が取り付けてあればケースへの接触電圧は3V以下になります。R3が500Ωの場合でも15V以下となります。漏電遮断器は漏電火災防止などでそれぞれ定められた負荷や設備について、漏電遮断器の設置が義務づけされています。

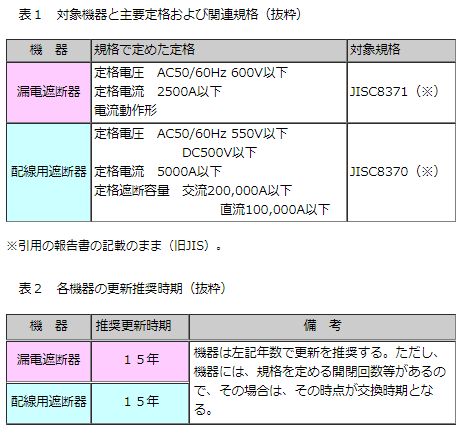

配線用遮断器や漏電遮断器にも寿命や取替え推奨時期があるのですか?(主として産業用)

業界団体の(一社)日本電機工業会では、15年を目途に更新推奨時期としています。

<<参考>>

社団法人日本電機工業会(JEMA)による、

『低圧機器の更新推奨時期に関する調査』報告書(平成4年3月)からの引用

1.対象機器の更新推奨時期(抜粋)

表1に掲載した各機器の更新推奨時期は、表2のとおりである。なお、この更新推奨時期は、機能や性能に対する製造者の保証値ではなく、通常の使用条件、環境条件の下で通常の保守・点検を行って使用した場合に機器構成材の老朽化などにより、新品と交換した方が経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期である。また、これら更新推奨時期を設定した根拠、背景等については、3項のアンケートに基づいた機器の寿命および各機器の項を参照されたい。更に長期間保管した予備品については、十分な点検・整備を行ってから使用されることが望ましい。

2.電気機器の寿命の考え方(抜粋)

個々の機器の寿命は、その機器の使用されてきた履歴により大きく異なる。すなわち、機器が使用されている環境条件(周囲温度、湿度、雰囲気など)、使用条件(電圧、電流など)にも大きく影響されるとともに、使用回路に短絡や地絡が生じた場合にも影響を受ける。

また、近年では低圧機器も電子部品(半導体、コンデンサ等)を内蔵する製品が増加しているが、環境条件、および使用条件が各機器で定められている標準使用状態を超えると、劣化を早めるため注意を要する。

一般社団法人日本電機工業会(JEMA)による、

『低圧機器の更新推奨時期に関する調査』報告書(平成4年3月)からの引用

配線用遮断器、安全ブレーカは取り付け方向はどの向きでも良いですか??

安全ブレーカは、取付け方向が天地逆、横向きなど、どの向きで取り付けてもかまいません。

安全ブレーカなど、配線用遮断器の構造で過電流引外し方式が熱動形または熱動電磁形のものは、取り付け方向による過電流引外し特性に変化はありません。

過電流引外し方式が完全電磁形の場合は、必ず鉛直面に取り付けてください。完全電磁形の場合、鉛直面(大地に対し垂直面)以外では過電流引外し特性が変化します。

1φ2W、1φ3Wのアース極が絶縁不良となった場合、漏電遮断器は動作しますか?

アース極(中性線)は、大地との電位差が原理的にないため、通常一般的には漏電遮断器は動作しません。

ただし負荷電流が流れた場合、A点とB点間の抵抗分により電圧が発生しループ回路ができ電流が流れて漏電遮断器が動作する場合があります。

ELB:漏電遮断器

時延形漏電遮断器における最大動作時間0.45秒の動作範囲はどのくらいですか?

最大動作時間0.45秒の動作範囲は、0.15〜0.45秒の範囲(動作時間0.3秒の50%〜150%がめやす)となります。

適用器種は、1991年以降の製品です。

漏電遮断器で保護されている電路と、保護されていない電路の接地線を共用してはいけない理由は?

漏電遮断器を設置していない機器と、漏電遮断器を設置している機器とが、共通接地によって危険な対地電圧が発生する恐れがあるためです。

次のような機器が回路にあるとして、それぞれの接地線が共用されているとします。

A : 漏電遮断器を設置していない機器

B : 漏電遮断器を設置している機器

漏電遮断器を設置していない機器Aで漏電事故が発生した場合に、危険な対地電圧が、共通接地線を通して他の機器Bにも発生します。

このように、漏電遮断器を設置した機器と設置しない機器の接地を共有することは非常に危険なことです。なおかつ、機器Bに漏電遮断器を設置している意味がなくなります。

内線規程では、次のように定められています。

内線規程1350-13 接地線および接地極の共用の制限

漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路に施設される機器などの接地線および接地極は、共用しないこと。

ただし、2Ω以下の低抵抗の接地極を使用する場合は、この限りではない。(勧告)

電圧引き外し装置(SHT)付のコイルの回路に入れるリレーの接点容量はどのくらいを選定すればよいですか?

3A以上の接点容量のリレーを選ぶようにしてください。

例.当社の電圧引き外し装置のコイル抵抗は通常およそ100Ωです。

通電電圧を200Vとすれば通過電流は、

200[V]/100[Ω]=2[A]

となります。

ただし、コイルは誘導負荷のため余裕を見て3A以上としてください。

コイルの通電時間の定格は0.5秒です(最大でも1秒以内としてください)。

安全ブレーカに電線を2本(φ1.6×2またはφ2×2)接続することに問題はないですか?

異径の電線接続は行わないでください。

安全ブレーカおよび同等の端子構造の器種で、φ1.6とφ1.6、またはφ2とφ2 以外の電線の2本以上の電線の接続は、おすすめできません。

安全ブレーカB-1EAおよびB-2EA等の端子構造は、ソルダーレス構造といいます。

当て金が付いていても、端子ねじを締め込んでも電線が異径の場合、片方だけが締め付けられて一方が締め付けられない恐れがあります。

B-53EC等の線押さえ端子(圧着端子接続兼用)には異径の電線を2本接続してもよいですか?

B-53EC等の線押え端子を持つ器種に電線を2本接続する場合は、同一サイズの電線で接続してください。その際、心線を振り分けないで直接接続してください。

異径電線の組み合わせで接続する場合は、圧着端子をご使用ください。

線押さえ端子(圧着端子接続兼用)に電線を直接接続する場合は、電線を真っすぐ差し込んで、適正なトルクで締め付けてください。

より線の場合は、電線が片側に寄らないように振り分けて接続してください。

トリップフリーとは何ですか? ハンドルキャップを取り付けても機能に影響はありませんか?

ハンドルキャップを取り付けてあっても、機能に支障はありません。

「トリップフリー」とは「引き外し自由」のことをいいます。

ブレーカの構造において、JIS規格で次のように定められており、当社のブレーカはこれを満足して設計し生産しております。

・自動遮断するブレーカは引き外し自由でなければならない。

ここでいう引き外し自由とは、同じくJIS規格に定められており、次のようなことを意味します。

・ブレーカがONになっているとき、ハンドル(つまみ)をONの位置に強制していても、トリップ引き外し動作が始まると、ブレーカ内部の構造は、OFFになることをいいます。

この「引き外し自由」を「トリップフリー」と呼んでおり、当社のブレーカはトリップフリー構造ですので、ハンドルをハンドルロックまたはハンドルキャップを装着して規制していても過電流、短絡、漏電時の動作には何ら影響はありません。

インバータ回路における漏電遮断器の感度の選定はどうすればよいですか?

当社の漏電遮断器は、全器種インバータ回路対応です。

1991年2月製以降のものは、より対応を強化しています。

感度電流値は、一般的な感度の選定で対応可能ですが、次のような事例の場合には注意して選定してください。

負荷機器にインバータ器具を多数ご使用の場合は、漏電遮断器の感度電流に注意して選定してください。

ノイズフィルタが組み込まれている場合は、電路と対地間にノイズ吸収用コンデンサがあり、このコンデンサに流れる商用周波漏洩電流および低次の高調波漏洩電流は「高調波対応形」漏電遮断器であっても漏電として検知するため、感度の鈍いもの(100/200/500mAなど)を選定してください。

インバータ照明器具の漏洩電流は、1mA以下(注)に規定されておりますが、複数の照明器具が負荷となる場合はその総和になります。

(注):電気用品安全法技術基準省令第一項別表第六、第八において1kΩにフィルタを付加し、その両端電圧が1V以下と規定されています。商用周波漏洩電流に換算しにくいですが、概略1mA以下とみなして差し支えありません。

インバータ回路での漏電遮断器の設置位置はどこにすればよいのですか?

インバータ回路の2次側に漏電遮断器を設置しないでください。

漏電遮断器のインバータ回路の2次側への設置は、高周波成分により引き外しコイルが動作しにくくなり正常な動作が保証できません。

漏電遮断器は、インバータ回路には、モータ保護用としては使用できません。(保護目的:短絡保護、漏電保護)

インバータ回路の2次側に配線用遮断器を設置した場合、過電流動作はしますか?

インバータ回路の2次側に配線用遮断器を設置しないでください。

インバータ回路の2次側に配線用遮断器を設置すると、高周波成分が多く発熱の恐れがあります。また、漏電遮断器の設置位置との整合などを考慮した場合、2次側に設置することは推奨できません。

※完全電磁形の器種のインバータ回路への適用については、1次側・2次側とも使用できません。

インバータ回路の場合、電流に高周波成分が含まれており、電磁形のコイル電磁枠が高周波うず電流のため加熱し、ダッシュポットのはんだ付け部が外れる事故が予想されます。

また同様の理由で、各部の温度が部品の耐熱温度を超えることが予想され、完全電磁形の商品はインバータ回路へは使用しないようにしてください。

インバータ回路の1次側に使用する、配線用遮断器および漏電遮断器の選定方法はどうすればよいですか?

インバータ回路において、通常、1次電流実効値は、2次側に対し最大1.5倍、平均1.3倍の電流が流れます。

したがって、インバータの1次側では、2次側の1.4倍以上の電流値を定格電流とする遮断器を選定することが必要です。

漏電遮断器の動作テストを定期的に義務づける法的根拠はありますか?

労働安全衛生法には、「定期的に」と記述されています。

漏電遮断器を設置する保護目的が感電防止にかかわる場合は、労働安全衛生法(昭和49年7月4日官報公示)の適用を受けることになり、定期検査の結果を記録することが義務づけられています。

しかし、「定期的に」と記されているのみで期間の規定はありません。設置環境の違いによって異なるからだと思われます。

銘板への記載などによって、テストボタンによる動作試験をお願いしていますが、上記当該法の趣旨に従いますと、ユーザー各位が設置環境により、それぞれ点検期間を設定して保安管理する必要があります。

定格遮断電流の表示について、RCとBCの意味の違いは?出所は?

従来は、RC (Rupturing Capacity または Current) で表示していましたが、現在は、JIS C 8201-1 において定義されている BC (Breaking Capacity または Current)で表示しています。

ブレーカーの使用温度範囲は?

ブレーカーの使用温度範囲はJIS規格により定められています。

ブレーカーの使用温度範囲は、-5℃〜40℃ に定められています。また、24時間の平均値は35℃を超えないものとされています。

通常、60℃くらいまでは、過電流動作特性曲線はほぼ反比例しますが、高温で使用し続けると、機器や電線等に次のような障害が発生することが考えられます。

(1)バイメタルの温度上昇による自然遮断(熱動式)。

(2)電線被覆の劣化による絶縁劣化。

(3)高湿度の場合には、発錆。

(4)漏電遮断器に使用している電子部品の劣化、不具合等。

密閉した分電盤等、箱体の内部はさらに悪環境になります。

このような悪環境条件の場合は、冷却装置または換気装置が必要です。

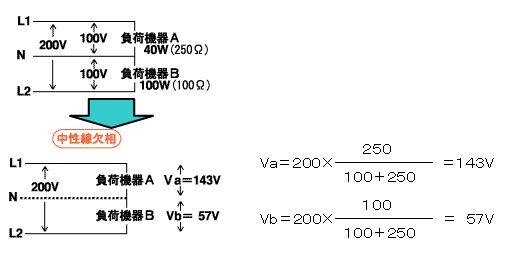

単3中性線欠相とはどういうものか教えてください。

以下に例図とともに説明しています。

【中性線欠相が起きると】

下図のように、L1−N間に負荷機器A(40W)、L2?N間に負荷機器B(100W)が接続されているとします。

中性線欠相が起こった場合、下の計算のように100Wの負荷機器Bに57V、40Wの負荷機器Aに143Vの過電圧が加わることになります。

【過電圧による負荷機器への影響】

上の説明のように、中性線欠相により負荷機器に過電圧が加わり、負荷機器の焼損、絶縁劣化あるいは寿命が短くなるなどの影響が出ます。

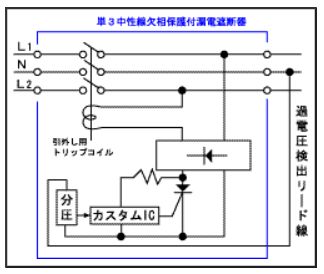

【単3中性線欠相保護付漏電遮断器の動作概要】

中性線欠相により発生した過電圧を、中極(N極)に接続された分圧回路でピックアップし、カスタムIC内の過電圧検出ブロック内で検出します。そして、その信号を論理回路を経由させ遮断器の引外し用トリップコイルを働かせます。

漏電保護機能と過電圧保護機能の回路はカスタムIC内に組込まれ動作の確実性、安定化をはかっています。

コード短絡保護用瞬時遮断機能とはどのような機能ですか?

「コード短絡保護用瞬時遮断機能」とは、比較的大きな電流が流れた場合でも、文字どおり瞬時に電流を遮断する機能を有しています。

このような遮断特性を「二限時動作特性」や「瞬時遮断特性」といいます。

構造としては、バイメタルに加え、電磁コイルを用いてその電磁石作用によって引外し動作を瞬時に行う──というものです。

「比較的大きな電流値」とは、350Aが目安になっています。

このような機能の効果として、電源コードのタコ足配線や家具の下敷きなどによる短絡保護に有効です。

(参考)

住宅用分電盤に組み込まれている分岐用の配線用遮断器は、一般に「安全ブレーカ」と呼ばれています。従来の安全ブレーカは、引外し動作機構にバイメタル遮断方式を用いており、電流を熱に変換してバイメタルが湾曲して引外す構造をとっています。この構造ですと、比較的大きな電流が流れたような場合でも引外し動作までにある程度時間が必要でした。

このような遮断特性を、「一限時動作特性」や「長限時特性」といいます。

漏電遮断器が雷で作動してしまうのはなぜですか?

漏電遮断器は本来、漏電を感知して作動すべきものですが、雷による作動は雷が発生する高電圧による不要動作によるものです。

漏電遮断器には、電子回路が組み込まれていて「検知器」と呼んでいます。「検知器」は、漏電を感知し増幅して、トリップコイル(電圧引き外し装置)を動作させることで漏電遮断器をトリップさせます。トリップコイルは、漏電遮断器のスイッチ部分を引き外して主接点をOFFにする役目をしています。

雷により発生した高電圧は、空中や地面を通して電源線や負荷側の配線等から入り込んできます。その非常に高い電圧によって、電気製品の内部の電子回路が誤作動することがあります。電子回路のプリント基板の配線パターンや組み込まれているICやトランジスタ等の電子部品の破壊に至ることもあります。

内部に電子回路を持つ漏電遮断器も例外ではなく、不要動作をまったくのゼロにすることは残念ながらできません。電気製品や漏電遮断器内部の電子回路は近年、雷による不要動作対策として、耐雷インパルス性能を上げるよう考慮され不要動作は減ってきています。しかしながら、電源の状況や、電源および負荷の配線その他の使用状況はさまざまであり、あいにく漏電遮断器の不要動作は皆無とはいえません。

(参 考)

◎漏電遮断器の不要動作原因の特定について

(1) 漏電遮断器が動作した場合、まずどこで漏電しているのか原因を見つけ出し、すみやかにその設備や配線などを修理して再び漏電しないようにしなければなりません。

(2) 調査の結果漏電ではなく不要動作の可能性があるとすれば、その原因となるものを取り除くようにしてください。しかしながら非常に特定しにくい場合が多いのも事実です。

不要動作を引き起こす原因となるものの例 :

・雷 (発生頻度が季節や時期に偏って特定できにくく、また対策しづらい。)

・強力な電波 (無線設備など。)

・スパークを発するような設備や配線 (電車のパンタグラフから発生する場合などもある。)

・別の設備の配電線とで接地線が共通となっており漏電電流が回り込んでいる。

・ふだん気づかない別の負荷機器が接続されていて漏電しているなど。

・その他

分岐に取り付けた漏電遮断器とメインに取り付けた漏電遮断器とがある場合、先に切れるのがメインの時があるのはなぜですか?

同じ電路内に取り付けた漏電遮断器の動作時間が同じ場合、定格感度電流が異なっていても、漏電が発生したとき、それらの漏電遮断器はどちらが先に切れるかは特定できません。

たとえば、次のような組み合せの例では、漏電が発生した際、比較的大きな漏電電流が流れた場合には、どちらが先に切れるかはわかりません。

主開閉器 : 定格感度電流が 100mA の中感度形、最大動作時間 0.1秒 の高速形の漏電遮断器

また、定格感度電流が 30mA、最大動作時間 0.1秒 の高速形の漏電遮断器

分 岐 : 定格感度電流が 15mA または 30mA の高感度形、最大動作時間 0.1秒 の高速形の漏電遮断器

(参 考)

◎分岐の漏電遮断器が先に切れるようにする場合の設置例

分岐に高感度形、高速形の漏電遮断器を取り付け、その上位に中感度の漏電遮断器を取り付ける際、分岐の漏電遮断器を先に動作させる場合は、取り付ける中感度形の漏電遮断器は時延形 (0.3秒) を選定します。次のような組合せの例になります。

主開閉器 : 定格感度電流が 100mA の中感度形、最大動作時間 0.45秒 の時延形の漏電遮断器

分 岐 : 定格感度電流が 15mA または 30mA の高感度形、最大動作時間 0.1秒 の高速形の漏電遮断器

こうすることで分岐のひとつの回路で比較的大きな漏電電流があった場合、上位の中感度形・時延形の漏電遮断器が動作する前に、分岐の高感度形・高速形の漏電遮断器が先に動作します。

漏電遮断器の仕様で、OC付、OCなし とは何のことですか?

「OC付」は、「おーしーつき」と読み、「過負荷・短絡保護機能付」を意味します。「OC」は「Over Current」の略です。

一般の大部分の漏電遮断器は、この「過負荷・短絡保護付漏電遮断器」になります。

通常の配線用遮断器の機能を同時に有していることをさします。

過電流や短絡時には配線用遮断器の機能が働いてトリップし、漏電のあった場合には漏電保護機能が働いてトリップします。

これに対して「OCなし」は、「地絡保護専用」を意味しており、「地絡保護専用漏電遮断器」の説明用として表示されます。

こちらは文字どおり、漏電保護の機能しか有さず、過負荷・短絡保護機能は、ありません。

したがって漏電のあった場合には漏電保護機能が働きますが、当然ながら過電流や短絡時には過負荷・短絡保護機能は働きません。

(参 考)

当社製漏電遮断器の場合: 型式名で OC付 か OCなし かがわかります。

GB?○○○○ (例:GB?2ZA) … OC付

GT?○○○○ (例:GT?2ZA) … OCなし

アンペアフレームとはどういうことですか?定格電流とは違うのですか?

JISC8201-2-1 において「フレームサイズ」とは次のような説明になります。

回路遮断器の一つのグループを示す用語であって、回路遮断器の物理的外形寸法がある範囲の定格電流に対して共通であるもの。フレームサイズは、グループの最大の定格電流に相当する電流をアンペアで示す。フレームサイズ内では、幅は極数によって変化してもよい。

備考 この定義は、寸法的標準化を意味するものではない。

配線用遮断器の表示にある「定格使用電圧」の表示が異なる意味は?

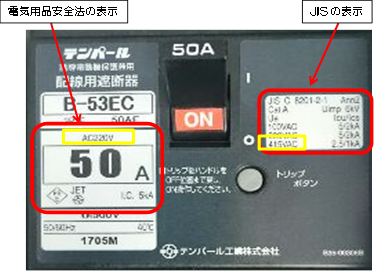

(問い) 配線用遮断器 B-53EC の右側にある銘鈑には、定格使用電圧は 415V と書いてある。

左側の主銘鈑部分には AC220V と書いてある。

415V で使用可能と思われますが、なぜ 220V の表示になっているのですか?

(答え) 規格の対象となる電圧範囲が異なるためです。

「定格使用電圧」は、遮断器の仕様・性能を満足できる電圧を表します。

配線用遮断器、および漏電遮断器の銘板には、JISの表示と電気用品安全法の表示があります。「定格使用電圧(V)」の表示は、そのどちらにもありますが、表示すべき内容が異なります。(電気用品安全法の表示は、規格の対象範囲から定格電流100A以下のみに表示されています)

●JISの表示

⇒ すべての定格使用電圧と、定格遮断容量を表示しています。

●電気用品安全法の表示

⇒ 規格の対象範囲が300V以下ですので、415Vで使用可能でも220Vと表示しています。

※ 定格使用電圧が300V以下の製品には変更ありません。

インバータ対応器種はどれか教えてください。

当社の漏電遮断器は、すべて「高調波対応形」となっています。(1991年2月製以降の商品)

ビリビリガードPlusは、アースの代わりになりますか?

アースの代わりにはなりません。

アースの必要な機器には、アース(接地)を施設するようお願いします。

ビリビリガードPlusを、延長コードの先に接続して使用してよいですか?

動作に問題はありません。ただし安定していないので破損するおそれがあるため、壁のコンセントに接続してご使用ください。

ビリビリガードPlusのコンセントに、テーブルタップを接続して使用してよいですか?

漏電保護動作に問題はありません。GR-XB、GT-XCは過電流保護・過負荷保護が無いため、誤って定格電流を超えて使用すると焼損するおそれがありますので、必ず、定格電流15A以下でご使用ください。

ビリビリガードPlusは、どれを選べばよいですか?(仕様比較表)

分電盤

リミッタースペース付住宅用分電盤でリミッター用電線を結線して出荷していないのはなぜ?

配線作業を一貫した作業としていただき、締め付けの確実化を期していただくためにもリミッター用電線は結線せずに同梱としています。

リミッターへの結線作業のために電線被覆の皮むきや結線等の作業を行う際、もともと結線がされていない方が作業が容易です。

また、それらの作業時に電線が強くねじられたりした場合、漏電遮断器への結線部がゆるむ恐れがあります。

電力量計(WHM)が30Aの場合、主幹が50Aの分電盤を取り付けてもよいですか?

通常の使用には問題ありません。しかし大きく定格が違うものを容量いっぱいに使い続けることは、WHMの焼損を招きますのでおすすめできません。電力会社様に届け出て容量が合うものに取り替えてもらってください。

WHMと分電盤の関係について(一般的に)

家屋の新築等の際には、電気工事業者様は電力会社様にその旨届け出をします。

電力会社様は、配線図等を審査してWHMの容量を決定します。

したがって、たとえば、配線図上で分電盤の容量を50Aに設計していても電力会社様が実需要を30A以下だと判断すれば30AのWHMを取り付けます。

家屋の増改築等に伴う電気回路の容量増設の際にも同様に電気工事業者様は電力会社様に届け出をし、電力会社様は現地を確認してWHMの容量を決定するようになっています。

リミッターと主幹用漏電遮断器の定格電流の違いについて教えてください。

●家庭への配線方法について

家庭への最近の配線方法は「単相3線式(1φ3W式)」と呼ばれる方式が主流となっています。

これは、引き込み線が3本あって(L1、N、L2と仮に呼びます)、N極がニュートラル極で大地との電位差が0V、L1-N極間およびL2-N極間がそれぞれ100Vになっています。住宅用分電盤もこれらの配線方法に対応するようにリミッタースペース、主幹の漏電遮断器および分岐の安全ブレーカが取り付けられています。

●リミッターと漏電遮断器の定格電流の違いについて

リミッターは、L1極側を流れる電流とL2極側を流れる電流の合計値で動作するしくみとなっており、この遮断動作する合計電流値を定格電流としています。

これに対し過電流保護付漏電遮断器は、L1、L2極側のそれぞれに独立して流れる電流値で動作するしくみとなっており、その遮断動作する電流値を定格電流としています。

リミッターの定格電流が30A、漏電遮断器の定格電流が30Aの例で動作を説明します。

例1 回路に流れる電流値 L1の回路=18A L2の回路=10A 合計 28A

例1のように、片側に流れる電流値が18A、もう片側に流れる電流値が10Aの場合、漏電遮断器は切れませんし、合計28Aですから、リミッターも切れません。

例2 回路に流れる電流値 L1の回路=18A L2の回路=22A 合計 40A

この例2では、それぞれの回路は30A以下ですから、漏電遮断器は切れませんが、合計40Aですから、リミッターは切れることになります。

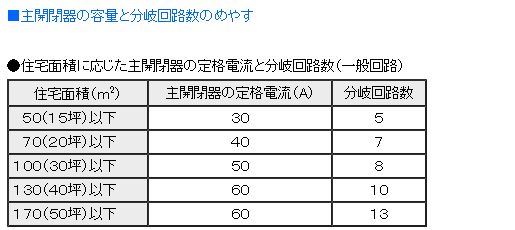

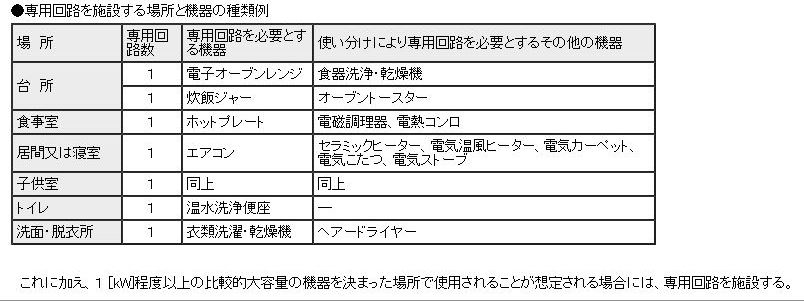

住宅用分電盤の主開閉器の容量と回路数はどのようにして決めたらよいですか?

「内線規程(JEAC8001-2016)3605節 配線設計」に、示されているものを抜粋して下表にまとめました。

ご家庭での使用電力量の増加傾向や家庭で使用する電気製品の増加傾向により、余裕をもった分岐回路数の住宅用分電盤をお取り付けになっておくことをおすすめします。今は使わなくても将来使用することになる回路やコンセントが想定されるためです。

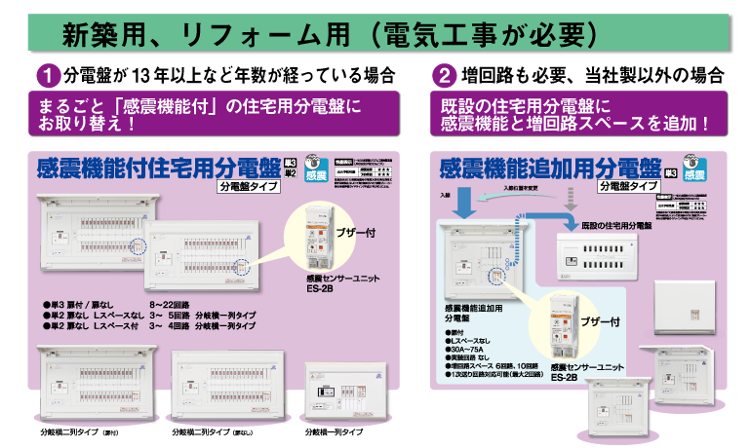

住宅用分電盤にも寿命や取替え推奨更新時期はありますか?(主として家庭用・住宅用分電盤)

業界団体の(一社)日本電機工業会の更新推奨時期では、13年を目途としています。

配線用遮断器および漏電遮断器等メーカーの業界団体である一般社団法人日本電機工業会の更新推奨時期に関する調査報告によると、更新推奨時期は、次のように示されています。これらをもとに、配線用遮断器、漏電遮断器および住宅用分電盤の推奨更新時期について説明しています。

・住宅用分電盤内に設置されている漏電遮断器および配線用遮断器

(住宅用分電盤用遮断器)…製造後13年

<<参考>>

・低圧回路における配線用遮断器および漏電遮断器…使用開始後15年

(主として産業用)

いずれも使用環境、開閉回数などにより異なることが十分に考えられます。

住宅用よりいわゆる産業用の方が長く設定されているのは、産業用の方が保守点検等が決められていて実施されやすく、家庭用は放ったらかしの場合が多いという想定と考えられます。

分岐回路の電圧切替方法(パールテクト(現行商品))

分岐回路の電圧切替方法(パールミニフラット/パールミニスマート(旧商品))

分岐回路の電圧切替方法(Newスマートばん(VAGC・現行商品))

主幹ブレーカと分岐ブレーカ(パールテクト(現行商品))

| ■主幹用 漏電遮断器 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 単相3線式用 | 単相2線式用 | ||||

| 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBUシリーズ) ●定格感度電流 : 30mA ●動作時間 : 高速形(0.1秒以内) |

漏電遮断器 |

||||

H80xW90xD40 |

H105xW70xD49 |

H105xW70xD49 |

H98xW75xD60 |

H98xW75xD60 |

H70xW68xD40 |

| GBU-3・1HEA | GBU-53・1HEC | GBU-63・1HEC | GBU-73・1HKC | GBU-103・1HKC | GB-2EC |

| 3P2E 30AF | 3P2E 50AF | 3P2E 60AF | 3P2E 75AF | 3P2E 100AF | 2P2E 30AF |

| 30A | 40A、50A | 60A | 75A | 100A | 30A |

| 遮断容量2.5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量2.5kA |

| 正接続用と 逆接続用があります。 |

一部に30Aの搭載 もあります。 |

||||

| ■分岐回路用 パールテクトブレーカ <パールテクト専用 一般標準品> |

|

|---|---|

|

|

◆パールテクトブレーカ◆ ■BC-1NA 100V回路用 2P1E 30AF/20A、定格遮断容量:2.5kA ■BC-2NA 200V回路用 2P2E 30AF/20A、定格遮断容量:2.5kA (15A,30Aもあります。100V回路にも使えます。) |

| ■分岐回路用 パールテクトブレーカ <パールテクト専用 機能アップ用> |

|

|---|---|

|

◆パールテクトブレーカ◆ ■B-52NA (40A、50A) 電気温水器回路用など |

BC-3・1NSA |

◆パールテクトブレーカ◆ ■BC-3・1NSA (20A) 単相3線配線用ニュートラルスイッチ(NS)付パールテクトブレーカ (単3分岐ブレーカ) |

BU-52NS |

◆パールテクトブレーカ◆ ■BU-52NS (30A、40A、50A) 太陽光発電システム用 |

B-33NA |

◆パールテクトブレーカ◆ ■B-33NA (20A、30A) 家庭用ガス発電システム用/家庭用燃料電池システム用 |

| ■分岐回路用 パールテクトあんしんブレーカ <パールテクト専用 機能アップ用> |

|

|---|---|

BCT-1NA |

◆コード・トラッキング短絡保護付パールテクトブレーカ◆ ■BCT-1NA (パールテクトあんしんブレーカ) 100V回路用 2P1E 30AF/15A、20A、定格遮断容量:2.5kA 住宅における屋内配線の保護から、電源コードの短絡保護、プラグのトラッキング 現象による短絡保護まで、広範囲な保護を目的とした従来にない三限時動作特性 をもったブレーカです。 三限時動作特性を持ったコード短絡保護用瞬時機能に加え、プラグのトラッキング 短絡保護機能があります。 |

| ■分岐回路用 パールテクト漏電ブレーカ <パールテクト専用 機能アップ用> |

|

|---|---|

GBC-2NA |

◆パールテクト漏電ブレーカ◆ ■BCT-1NA (パールテクトあんしんブレーカ) 100V回路用 2P2E 30AF/15A、20A、30A、定格遮断容量:2.5kA |

GB-52NA |

◆パールテクト漏電ブレーカ◆ ■GB-52NA (40A、50A) 電気温水器回路用など |

主幹ブレーカと分岐ブレーカ(パールミニフラット/パールミニスマート(旧商品))

| ■主幹用 漏電遮断器 (2006年9月以降生産のパールミニフラット・パールミニスマート) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| 単相3線式用 | 単相2線式用 | ||||

| 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBUシリーズ) ●定格感度電流 : 30mA ●動作時間 : 高速形(0.1秒以内) |

漏電遮断器 |

||||

H80xW90xD40 |

H105xW70xD49 |

H105xW70xD49 |

H98xW75xD60 |

H98xW75xD60 |

|

| GBU-3・1HEA | GBU-53・1EC | GBU-63・1EC | GBU-73・1KC | GBU-103・1KC | GB-2EC |

| 3P2E 30AF | 3P2E 50AF | 3P2E 60AF | 3P2E 75AF | 3P2E 100AF | 2P2E 30AF |

| 30A | 40A、50A | 60A | 75A | 100A | 30A |

| 遮断容量2.5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量2.5kA |

| 正接続用と 逆接続用があります。 |

一部に30Aの搭載 もあります。 |

||||

| 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 |

| ■主幹用 漏電遮断器 (2006年8月以前生産のパールミニフラット・パールミニスマート) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| 単相3線式用 | 単相2線式用 | ||||

| 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBUシリーズ) ●定格感度電流 : 30mA ●動作時間 : 高速形(0.1秒以内) |

漏電遮断器 |

||||

H80xW90xD40 |

H139xW70xD49 |

H139xW70xD49 |

H98xW75xD60 |

H98xW75xD60 |

H70xW68xD40 |

| GBU-3・1HEA | GBU-53・1HJA | GBU-63・1HJA | GBU-73・1KB | GBU-103・1KB | GB-2EC |

| 3P2E 30AF | 3P2E 50AF | 3P2E 60AF | 3P2E 75AF | 3P2E 100AF | 2P2E 30AF |

| 30A | 40A、50A | 60A | 75A | 100A | 30A |

| 遮断容量2.5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量2.5kA |

| 正接続用と 逆接続用があります。 |

30Aの搭載 もあります。 |

||||

| 継続生産・販売中 | 生産・販売終了 | 生産・販売終了 | 生産・販売終了 | 生産・販売終了 | 継続生産・販売中 |

| 後継器種 GBU-53・1EC (H105xW70xD49) |

後継器種 GBU-63・1EC (H105xW70xD49) |

後継器種 GBU-73・1KC (H98xW75xD60) |

後継器種 GBU-103・1KC (H98xW75xD60) |

||

| ■分岐回路用 パールミニブレーカ <パールミニフラット/パールミニスマート用 一般標準品> |

|

|---|---|

|

◆パールミニブレーカ◆ ■B-1N-1 (上列用)/B-1N-2 (下列用) 100V回路用 2P1E、1φ2W式、30AF/20A、定格遮断容量:2.5kA ■B-2N-1 (上列用)/B-2N-2 (下列用) 200V回路用 2P2E、1φ2W式、30AF/20A、定格遮断容量:2.5kA (15A, 30A。100V回路にも使えます。) |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 <<代替品はありません>> | |

| ■分岐回路用 パールミニブレーカ <パールミニフラット/パールミニスマート用 機能アップ組込出荷品> |

|

|---|---|

|

◆パールミニブレーカ◆ ■B-2N (40A、50A) エコキュート用、電気温水器用 (時間帯別電灯契約用) |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 <<代替品はありません>> | |

|

◆パールミニブレーカ◆ ■B-3・1NS-1 (上列用) B-3・1NS-2 (下列用 ・ 標準取付品) 単相3線配線用ニュートラルスイッチ(NS)付パールミニブレーカ (単3分岐ブレーカ) 当社製パールミニフラット組み込み専用(工場出荷専用)品 |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 <<代替品はありません>> | |

| ■分岐回路用 パールミニあんしんブレーカ <パールミニフラット/パールミニスマート用 機能アップ用> |

|

|---|---|

|

|

◆コード・トラッキング短絡保護付パールミニブレーカ◆ (パールミニあんしんブレーカ) ■BCT-1N-1 (上列用)/BCT-1N-2 (下列用) 100V回路用 2P1E、1φ2W式、30AF/15A、20A、定格遮断容量:2.5kA 住宅における屋内配線の保護から、電源コードの短絡保護、プラグのトラッキング 現象 による短絡保護まで、広範囲な保護を目的とした従来にない三限時動作特性 をもったブレーカ。 三限時動作特性を持ったコード短絡保護用瞬時機能に、プラグのトラッキング短絡 保護機能付。 |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 <<代替品はありません>> | |

| ■分岐回路用 パールミニ漏電ブレーカ <パールミニフラット/パールミニスマート用 機能アップ用> |

|

|---|---|

|

|

◆漏電遮断器(分岐回路用・パールミニブレーカ互換サイズ)◆ ■GB-1N-1 (上列用)/GB-1N-2 (下列用) (工場出荷時組み込み専用) 100V回路用 2P1E、1φ2線式、30AF/20A/15mA、30mA、 定格遮断容量:2.5kA ■GB-2N-1/GB-2N-2 (増設用・取り替え用) 200V回路用 2P2E、1φ2線式、30AF/20,30A/15mA、30mA、 定格遮断容量:2.5kA (100V回路にも使えます。) 定格感度電流:30mA、15mA 動作時間 :高速形(0.1秒以内) |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 <<代替品はありません>> | |

主幹ブレーカと分岐ブレーカ(フラットばん/スマートばん(旧商品))

| ■主幹用 漏電遮断器 (2011年10月以降に生産のフラットばん/スマートばん) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| 単相3線式用 | 単相2線式用 | ||||

| 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBUシリーズ) ●定格感度電流 : 30mA ●動作時間 : 高速形(0.1秒以内) |

漏電遮断器 |

||||

H70xW68xD40 |

H105xW70xD49 |

H105xW70xD49 |

H98xW75xD60 |

H98xW75xD60 |

H70xW68xD40 |

| GBU-3・1HEA | GBU-53・1EC | GBU-63・1EC | GBU-73・1KC | GBU-103・1KC | GB-2EC |

| 3P2E 30AF | 3P2E 50AF | 3P2E 60AF | 3P2E 75AF | 3P2E 100AF | 2P2E 30AF |

| 30A | 40A、50A | 60A | 75A | 100A | 30A |

| 遮断容量2.5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量2.5kA |

| 正接続用と 逆接続用があります。 |

一部に30Aの搭載 もあります。 |

||||

| 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 | 継続生産・販売中 |

| ■主幹用 漏電遮断器 (2011年10月以前に生産のフラットばん/スマートばん) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| 単相3線式用 | 単相2線式用 | ||||

| 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBUシリーズ) ●定格感度電流 : 30mA ●動作時間 : 高速形(0.1秒以内) |

漏電遮断器 |

||||

H70xW68xD40 |

H139xW70xD49? |

H139xW70xD49? |

H98xW75xD60 |

H98xW75xD60 |

H70xW68xD40 |

| GBU-3・1EA | GBU-53・1J | GBU-63・1J | GBU-73・1KCB GBU-73・1KA |

GBU-103・1KCB GBU-103・1KA |

GB-2EA |

| 3P2E 30AF | 3P2E 50AF | 3P2E 60AF | 3P2E 75AF | 3P2E 100AF | 2P2E 30AF |

| 30A | 40A、50A | 60A | 75A | 100A | 30A |

| 遮断容量1.5kA | 遮断容量2.5kA | 遮断容量2.5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量5kA | 遮断容量1.5kA |

| 正接続用と 逆接続用があります。 |

30Aの搭載 もあります。 |

||||

| 継続生産・販売中 | 生産・販売終了 | 生産・販売終了 | 生産・販売終了 | 生産・販売終了 | 継続生産・販売中 |

| 後継器種 GBU-53・1EC (H105xW70xD49) |

後継器種 GBU-63・1EC (H105xW70xD49) |

後継器種 GBU-73・1KC (H98xW75xD60)? |

後継器種 GBU-103・1KC (H98xW75xD60)? |

||

| ■分岐回路用配線用遮断器(安全ブレーカ) <住宅用分電盤用一般標準品> ●コード短絡保護用瞬時遮断機能付● |

|

|---|---|

| (2011年10月以降に生産のフラットばん/スマートばん) | |

灰色ハンドル。 |

◆安全ブレーカ◆ ■BC-1HEA 100V回路用 2P1E、30AF/20A、定格遮断容量:2.5kA ■BC-2HEA 200V回路用 2P2E、30AF/20A、定格遮断容量:2.5kA (100V回路にも使えます。) |

| 継続生産・販売中 | |

| ■分岐回路用配線用遮断器(安全ブレーカ) <住宅用分電盤用一般標準品> (2011年10月以前に生産のフラットばん/スマートばん) |

|

|---|---|

白色ハンドル |

◆安全ブレーカ◆ ■B-1EA 100V回路用 2P1E、1φ2W式、30AF/20A、定格遮断容量:1.5kA (15A,30Aもあります。) ■B-2EA 200V回路用 2P2E、1φ2W式、30AF/20A、定格遮断容量:1.5kA (15A,30Aもあります。100V回路にも使えます。) |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 【後継器種(上記):BC-1HEA/BC-2HEA】 | |

| ■分岐回路用配線用遮断器(安全ブレーカ) ○ 機能アップ用 ○ | |

|---|---|

|

◆コード・トラッキング短絡保護付配線用遮断器◆ ■BCT-1H (あんしんブレーカ) 100V回路用 2P1E、30AF/15A,20A、定格遮断容量:2.5kA 住宅における屋内配線の保護から、電源コードの短絡保護、プラグのトラッキング現象による短絡保護まで、広範囲な保護を目的とした従来にない三限時動作特性をもった安全ブレーカ。 コード短絡保護用瞬時遮断機能に加え、さらに高機能なタイプとして、プラグのトラッキング短絡保護機能を付加。 |

| 生産終了品 ・ 販売終了品 <<代替品はありません>> | |

パールミニブレーカとパールテクトブレーカのちがい

漏電遮断器の表示ボタンの復帰(凹凸)について

太陽光発電システム用ブレーカ(例)

(系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線(例)と、ブレーカ(例))

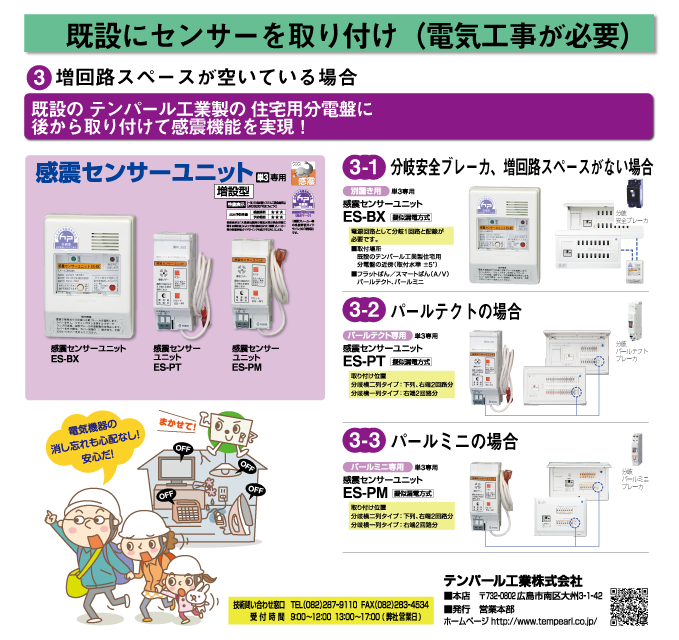

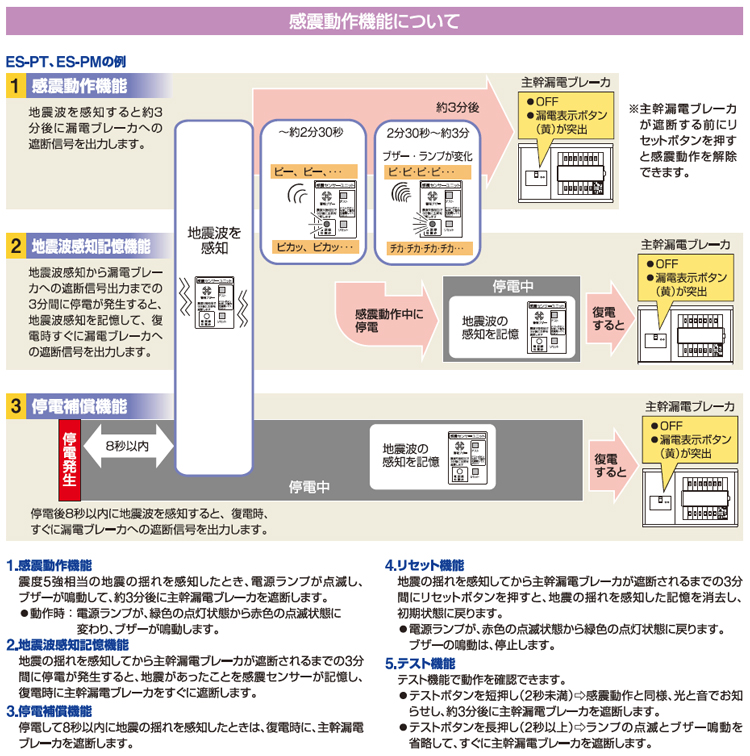

感震ブレーカ

感震ブレーカは、どれを選べばよいですか?(感震ブレーカの種類)

警報器・計測器

漏電火災警報器EF用の変流器にパイプを貫通させて、その中にケーブルを通し配線することは問題ないですか?

金属管にD種接地が施工されている場合には、漏電火災警報器が作動しない場合があるので下記のように注意が必要です。

(漏電火災警報器工業会のハンドブックからの抜粋)

金属管等への変流器の設置

変流器は、金属管または金属しゃへいのあるケーブルなどを貫通させても、特性上支障はないが、変流器の取付位置よりも電源側に金属管またはケーブルの金属しゃへいにD種接地工事が行われている場合は、金属管に漏電が起こった時に、漏電火災警報器が正常に作動しない場合がある。

このような時は、変流器の負荷側にD種接地線を移すか、変流器の取付位置を金属管以外のところに変更するか、これも難しい時は、変流器取付部分の金属部分を取り除くなど適当な処置が必要である。

漏電火災警報器用変流器(ZCT)の2次側配線に使用する電線の配線可能距離は?

配線の環境(大電流の影響等)による誘導障害等で配線可能距離が制約される場合があります。

したがって配線可能距離を一律に規定することは困難です。

誘導障害をより少なくする方法として、次のような方法があります。

・変流器の2次配線にシールド電線を使用して、シールド部を接地する。

・2次側電線相互間を密着させる。

・大電流回路から変流器あるいは、2次側配線をできるだけ離す。

漏電リレーSG用のCT S-130を100mAで使用できますか?

100mAでの使用は、銘板に表示した感度の管理幅を維持できない場合がありますので適当ではありません。

S-130を使用する場合は、200mA以上で所定の性能を出すように設計されています。

S-130を使用する場合には、SG-B5との組み合わせで使用いただくのが適正です。

やむを得ずSG-B2との組み合わせで使用していただく場合には、100mAの設定はしないように注意をする必要があります。

漏電リレーSG用のCTをEF用のCTとして使用できますか?

使用できません。

漏電火災警報器EFは、消防法に基づく消防設備としての型式番号を総務省(旧自治省)より受けて製造販売する商品です。 したがって、型式承認番号のないSG用のCTを消防設備機器として販売することはできません。

漏電火災警報器と漏電遮断器のテストボタン回路の機能は同じと考えてもよいのですか?

漏電火災警報器のテスト回路は、CT回路に断線が有るか無いかのチェックと検知器の機能チェックです。

漏電遮断器のようにCTを貫通していないのでCTの機能はチェックできません。

漏電火災警報器の有効期限があると聞いたのですが、内容を教えてください。

漏電火災警報器は消防法によりその規格を定められています。

警報器では

(1)昭和37年規格

(2)昭和44年規格

(3)昭和51年規格

(4)平成26年規格

と変わっています。

それらの規格に適合させるために、警報器の寿命または有効期限を定めてあり、この期限を過ぎたものは、一切交換することに定めてあります。

昭和44年4月24日規格品については、平成2年2月末日で既に猶予期限を過ぎています。

昭和51年6月規格品以後のものについては、型式は現在すべて有効です。

○警報器の有効期間(『漏電火災警報器ハンドブック』(日本漏電火災警報器工業会 発行)から抜粋)

(1)昭和37年4月13日規格品(Aラベル=文字色:黒)

昭和52年3月1日起算→昭和57年2月末日まで(期間5年間)

型式は現在、すべて無効です。

(2)昭和44年4月24日規格品(Bラベル=文字色:青)

昭和52年3月1日起算→平成2年2月末日まで(期間13年)

型式は現在、すべて無効です。

(3)昭和51年6月規格品(Cラベル、Dラベル=文字色:黒(昭和54年4月1日以後))

型式は現在、有効です。

(4)平成26年4月1日規格品(Fラベル)

現在、有効です。

漏電火災警報器は漏電がなくなったときどのように動作するのか教えてください。

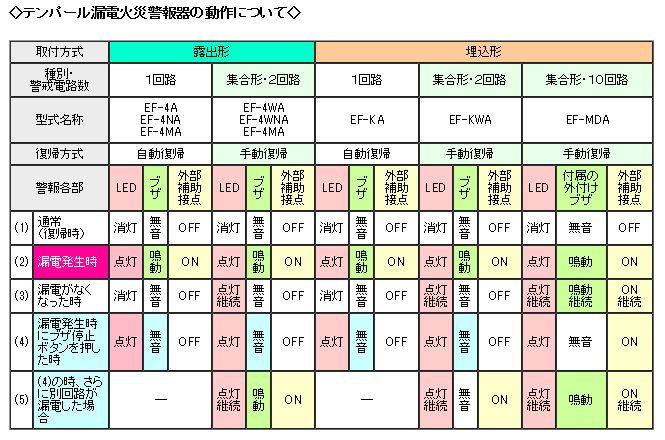

漏電火災警報器には、漏電表示(LEDまたはランプ)、ブザ(内装または外付けブザ)および外部補助接点があります。下記に当社製漏電火災警報器(受信機)の動作について一覧表にまとめてありますので参考にしてください。

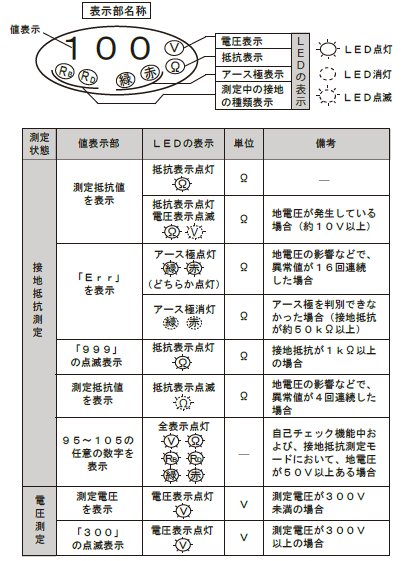

アーステスタERT-1Aが故障では?と思ったら

「0(ゼロ)表示」

接地抵抗がゼロを示す場合は、建物鉄骨など接地抵抗が充分低い値の場合に、B種接地とD種接地を統合してつながっていることがあり、このときは接地抵抗がゼロを示します。さらに100Ω以下の測定の場合、表示精度が±5Ωあります。よって5Ω以下の測定の場合もゼロを示す可能性があります。

「Err表示」

接地抵抗の測定値は、地電圧の影響や大地に存在する雑音の影響を除くため、異常値処理および平均値処理をおこなっています。しかし地電圧等により異常値(地電圧が10V以上)が測定途中から16回連続した場合やアース極を判別できなかった場合Err表示となります。

「999表示」

999を表示する場合は、平均値が1KΩ〜50KΩになります。

「無表示」

異常値(地電圧が10V以上)が1連続(最初から)して正常値がない場合。

本機は地電圧10Vまで対応しています。使用範囲外の可能性があります。

電源ランプが点灯していなければ、落下衝撃などにより故障した可能性があります。

「無表示」

異常値(地電圧が10V以上)が1連続(最初から)して正常値がない場合。

本機は地電圧10Vまで対応しています。使用範囲外の可能性があります。

電源ランプが点灯していなければ、落下衝撃などにより故障した可能性があります。

・地電圧発生源の機器を可能な限り停止して測定してください

・B種接地側の漏れ電流による地電圧の場合は、測定用補助接地を追加して、

D種接地抵抗のみの測定をしてください。

・D種接地側の漏れ電流による地電圧の場合は、そのD種接地に接続している

負荷機器を可能な限り停止させて測定してください。

(自然現象や電気鉄道からの誘導電流の影響による可能性もあります)

参考:ERT?1AはB+D種の値を測定しています。

補助接地線をつなぐことで、D種単体の値を測定します。

B種単体の値はB+D種の値からD種の値を引いた概算値になります。

■ゼロ表示 → 故障の可能性:無し 地電圧の影響:無し 原因(可能性):B種・D種が結合している。

測定値が5Ω以下

■Err表示 → 故障の可能性:無し 地電圧の影響:有り 現象:異常値が測定途中から16回連続する。

アース極を判別できない

■999表示 → 故障の可能性:無し 地電圧の影響:有り 原因:測定値が1?50kΩ

■無表示 → 地電圧の影響:有り 現象:異常値が最初から16回連続する 故障の可能性があります。

Ior測定用ユニット(RM-1)のQ&A

ご購入のご検討の際や使用方法に関して、よく承るご質問に対するお答えを掲載しています。

- 測定精度はどのくらいですか?

- 測定精度は使用するクランプメータの性能にも依存するため、本製品単独で数値で表現することはできません。

本製品は、漏れ電流測定時に補助的な役割を果たすもので、検出した電源電圧の位相に対して所定の角度を持って正弦波の電流を注入するものです。 - Ior値の良否判定の基準はありますか?

- Ior値で電路の絶縁性能の良否判定する公的な判定基準はありません。

電気設備技術基準の解釈第14条によると、絶縁測定が困難な場合には、電路ごとに漏えい電流を1mA以下に保つことと記述されておりますので、Io値が1mAを超過したときに、Ior値を測定し、電路の傾向(抵抗分の増加が多いのか、容量分の増加が多いのか)を把握し、予防保全の参考にするための装置として活用できます。

自家用電気設備のB種接地の漏えい電流については、具体的判定基準はありませんが、同様に傾向を把握するために、たいへん便利に使用できます。 - 漏れ電流が100mA以上ある場合は、どうすれば測れるのですか?

- 100mAレンジに設定し、電流出力線を2ターンしてクランプメータに貫通させれば200mAレンジとなります。

ごくまれにですが、漏れ電流(Io値)が数百mAになる現場があると思いますが、その際は電流出力線を数回ターンさせクランプメータに貫通させて、クランプメータのレンジを読み替えてご使用ください。 - 組み合わせて使用するクランプメータの種類によって使用方法に違いはありますか?

- 漏電調査(いわゆるゼロ相用)に使用できるものであれば、ほぼ同じように使用できます。

クランプメータの種類によって使用方法に違いはありませんが、次のことをお勧めします。

漏れ電流には波形歪みや高周波成分が多く含まれているため、実効値式でかつ、フィルタ機能が付いているクランプメータを使用することをお勧めします。

これらの機能が付いていないと本製品の電流つまみを操作する際、表示値が大きくばらつくなどして調節しにくい場合があります。

クランプメータのフィルタ機能を使用する際は、表示までに時間がかかりますので注入電流調整つまみを操作する際は、表示値を確認しながら少しずつ動かしてください。 - 電源電圧100/200V周波数50/60Hz以外では、使用できないのですか?

- 定格電圧100V , 100/200V , 200Vの電路で使用できます。周波数は50Hzか60Hzのみで使用可能です。

可搬形発電機のように周波数が不安定な場合は使用できませんのでご注意ください。 - 三相のスター結線、三相のV結線(3相4線式)、灯動共用のV結線などの動力回路には使用できますか?

- 使用できません。

この製品は、単相回路と三相3線式のデルタ結線(対地静電容量がバランスしている)でのみ使用できます。

電路の状況や基準となる電圧相のとり方により、実際の有効分の漏れ電流より大きく測定される場合(打ち消し不足)、または小さく測定される場合(打ち消しすぎ)の両方が考えられ、何を測っているのかわからなく(測定値が不確定に)なります。

三相回路の対地静電容量のバランスについて:

その電路の負荷機器が3相機器だけであれば、ほぼバランスされていると考えます。

単相の200V機器(ヒータなど)が複数ある場合はアンバランスになっていることが考えられるので注意が必要です。 - 灯動共用のV結線(異容量三相4線式)の電灯(単相)側には使用できますか?

- 電灯(単2、単3)回路側には使用できます。

動力回路側では、接地相のない三相回路ですから使用できません。 - 電圧位相検出センサーは、どの線をクリップしたら良いのですか?

- 単相3線式の場合は、L1,N,L2のどの相でも構いません。

三相3線式の場合は、必ず接地相以外の相(u相とw相)をクリップしてください。

※電圧位相検出センサーに極性はありません。

検相エラー表示が点灯しない場合でも、電圧位相検出センサーのクリップ場所を間違えると測定値が不確定になりますので注意してください。 - 検相エラー表示が点灯しているときは、何を確認すればよいですか?

- 検相エラー表示は、2個の電圧位相検出センサー間に電圧がないときに点灯します。

電圧位相検出センサーのクリップ箇所に電位があるか検電器などで電圧の有無を確認してください。

単相、三相のクリップ間違いなど、センサー間に電位差があるときはエラー表示になりません(判別できません)。 - 注入電流調整つまみを増減しても、クランプメータの表示が変化しないのですがなぜですか?

- RM-1から電流が出力されていないか、クランプメータの誤操作が考えられます。

RM-1は、検相エラーになっていると電流出力されていません。電圧位相検出センサーの接続電路とクランプする電路が同じバンクになっているか確認してください。(例えば、三相モードで電圧位相検出センサーを単相回路に接続した場合電流が出力されない場合があります。)

また、クランプメータのレンジ設定が不適切な場合や表示ホールドモードになっていないか確認してください。 - 測定が正しく行われているかどうかチェック機能はありますか? 数値が出た値が間違っていないか確認できますか?

- 「測定が正しく行なわれたかどうか」をチェックする機能は持っていません。

電圧位相検出センサーが測定しようとしている電路以外をクリップした場合を想定すると、実際の抵抗分漏れ電流より大きく測定される場合(打ち消し不足)、または小さく測定される場合(打ち消しすぎ)の両方が考えられ、何を測っているのかわからなく(測定値が不確定に)なりますので十分ご注意ください。 - 動力回路では電圧位相検出センサーを接地相以外に接続となっているが、接地相はどのようにして判断するのですか?

- 接地相の判断は、テスタや検電器、電線色で判断できます。対地間の電圧が無い相が接地相です。

- 三相の場合、間違って接地相をつかんだ場合、表示はどうなるのですか?

- 実際の有効分の漏れ電流より大きく測定される場合(打ち消し不足)、または小さく測定される場合(打ち消しすぎ)の両方が考えられ、何を測っているのかわからなく(測定値が不確定に)なりますので十分ご注意ください。

- 負荷のインバータ機器から高周波の漏えい電流が流れている場合、どうなるのですか?

- 本製品は、基本波のみの打ち消し電流を発生させているため、組み合わせて使用するクランプメータの性能に依存します。

最近のクランプメータには、フィルタ機能が付いているものがありますが、一般的には170Hz前後がカットオフ周波数となっているため、低次の高調波成分の漏れ電流が存在すると、クランプメータ自身が影響を受ける場合があります。 - 電流を注入することで、測定電路や負荷機器にノイズや誤動作などの影響はありませんか?

- RM-1の注入電流は、クランプメータの一次側に向けて流すだけですので、電路や負荷機器への影響はありません。

- 漏れ電流の表示値がふらつくときは、どうすればよいですか?

- 漏れ電流じたいがふらついている場合は、本製品を使用してもふらつきは改善しません。

測定は、お客さまがふだん漏れ電流を測定する際の運用方法(クランプメータのフィルタ機能を使う、ふらつきがおさまるまで待って測定する等)でご使用ください。

らくらくチェッカー(ECR00/ECR38)のQ&A

ご購入前のご質問

ご購入検討の際、よく承るご質問に対するお答えを掲載しています。

- 三相3線式200V回路には使えますか?

- 使用できません。

電圧チェックは、コンセントの電圧が約90V~110VでOKの判定をします。その他の電圧ではNGとなり、その先のチェックには進めません。

電圧ランプが点滅してお知らせします。 - 絶縁トランスを介した電源で使用できますか?

- 使用できません。

絶縁トランスを介した電源では、2次側が接地してありませんので、極性のチェックおよび単相100Vのチェックができず、使用できません。

電源ランプが点滅してお知らせします。 - ブザによるOKかNGの通知はありますか?

- あいにくブザーなど音による通知機能はありません。

- セルフチェック機能はありますか?

- あいにくありません。電圧チェック・極性チェックが代用となります。

- 予備としてセンサーや電源端子などを購入したいのですがどうすればよいですか?

- ご購入可能です。ご購入時にお問合せください。

- 動作原理を教えてください。

- チェッカー本体からの信号を分岐回路判別器のセンサーで受信し、マイコンで各センサーの出力を比較・判定し、再びチェッカー本体でその結果を表示します。

信号の送受信には、電力線通信搬送技術を用いて実現しています。したがって、電圧変動の大きな電源や周波数変動の大きな電源の場合、通信できずにエラーとなる場合があります。 - センサーには、なぜ極性があるのですか?

- 電力線通信搬送技術を用いているため極性が必要です。

センサーを取り付ける向きや極が間違った場合、正しく線路探索ができません。

センサーをクリップする線は、ライン側かニュートラル側かで統一してください。

センサーの向き:(電流の向きになっています。)

・ライン側であれば …▲をコンセントに向ける。

・ニュートラル側であれば …▲をブレーカに向ける。 - チェッカー本体を作業台に置いて記録したいのですが、必ず手に持つ必要があるのですか?

- 手にお持ちになって作業してください。

極性チェックは、検電器と同じ原理でチェックしています。電圧相(ライン極)の対地電圧をもとに判定しているため、チェッカー本体を手に持たないで机やテーブルにチェッカー本体を置いてチェックすると正しい値が得られない場合があります。 - テンパール製以外の分電盤や遮断器以外でも使用できますか?

- はい、主要な住宅用分電盤メーカーの分電盤で使用できます。

- 工場や事務所など広いフロアで分電盤からコンセントまで遠いのですが使用可能ですか?

- 通常、100m程度は使用可能と考えていますが、電源や負荷および配線の状態などさまざまであり、分電盤からコンセントまでの使用可能な距離について、一概にどのくらいまで長くてもチェック可能かは、あいにく保証できかねます。

- 漏電遮断器動作テストは、電路中に複数の漏電遮断器がある場合、どの漏電遮断器をテストするのですか?

- 漏電遮断器テストは、接地線に100mA、0.1秒の漏洩電流を実際に流します。したがって、チェックしようとしている漏電遮断器以外の漏電遮断器が動作することもあります。

チェックしようとしている漏電遮断器が接続されている電路の中や上位の遮断器を経由して分岐された他の電路の中にも漏電遮断器が設置されている場合、チェックしようとしている対象の漏電遮断器以外のそれらの漏電遮断器が動作することもあります。チェックしようとしている対象以外の漏電遮断器が動作しても問題ないかよく注意してください。 - 工場などでよく使われている、中・低感度形や時延形の漏電遮断器はチェックできますか?

- できません。

高感度、高速形の漏電遮断器を想定していますので、あいにく、中・低感度形や時延形の漏電遮断器はチェックできません。 - 中性線欠相保護付漏電遮断器や中性線欠相保護付配線用遮断器の過電圧保護機能はチェックできますか?

- できません。

漏電遮断器の動作チェック機能はありますが、中性線欠相保護付漏電遮断器や中性線欠相保護付配線用遮断器の過電圧保護機能のチェック機能はありません。

中性線欠相保護付漏電遮断器の詳細なチェックを行うには、漏電遮断器/漏電火災警報器テスタ「LT-1A」をご使用ください。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に次の内容を確認してください。

- 分岐回路判別器の電源スイッチを入れても、マイコン動作ランプが点灯しない。

- ・電流制限器や主幹漏電遮断器はONになっていますか?

OFF になっている場合、分岐回路判別器に電源が供給されていません。電流制限器や主幹漏電遮断器をONにして再度確認してください。

・分岐回路判別器のヒューズが切れていませんか?

分岐回路判別器の側面にあるヒューズホルダを空け、中のヒューズが切れていないか確認してください。切れていた場合は交換してください。(φ5 ×20mm 、AC250V 、10A )

ヒューズ交換の際には、安全のために必ず電源ケーブルを取り外してから行ってください。

・電源電圧が1φ2W 100V±10% または 1φ3W 200V±10% の範囲を外れていませんか?

電源電圧を確認してください。

・分岐回路判別器の電源クリップが外れていませんか?

1φ2Wの場合ラインとニュートラルを、1φ3Wの場合L1 と L2 を確実に接続されているか確認してください。また、漏電遮断器の負荷側電路に接続しているかも確認してください。

⇒これら4項目に該当せず、再度、電源を入れ直しても同様の表示をする場合は、分岐回路判別器内部の故障が考えられます。 - 本体のプラグをコンセントに差し込むと、漏電遮断器が動作する場合がある。もしくは、自動モード(極性、接地、線路探索)、手動モード1(極性、接地)でチェック中に漏電遮断器が動作する。

- ・対象コンセントのN(ニュートラル)線とE(アース)線が逆に接続されていませんか?

N線とE線の誤配線があるコンセントに本体のプラグを差し込む、または自動モード、手動モード1 でチェックを行うと、主幹漏電遮断器が高感度・高速形(30mA 以下、0.1秒以内)である場合、漏電遮断器が動作します。分岐ブレーカからコンセントまでの配線を再度、確認してください。

※漏電遮断器が動作するタイミングは、漏電遮断器のメーカによって異なります。感度電流が30mA を超える漏電遮断器の場合は、動作しない場合があります。

⇒正しく接続されていた場合・・・再度、電源を入れ直しても同様の動作をする場合は、本体の内部故障が考えられます。 - 本体のプラグをコンセントに差し込んでも、電圧チェックをしない。(機能選択の極性・接地ランプ、線路探索ランプ、電圧ランプ、分岐回路番号が点灯しない)

- ・分電盤の分岐ブレーカはONになっていますか?

OFFになっている場合、本体に電源が供給されません。分岐ブレーカをONにして再度確認してください。

⇒再度、電源を入れ直しても同様の表示をする場合は、本体の故障が考えられます。 - 機能選択ボタンを押しても、表示が変わらない。(モード切り替えができない)

- ⇒再度、電源を入れ直しても、同様の表示をする場合は、本体の内部故障が考えられます。

- 各モードで実行ボタン(ELBテストは約2秒以上)を押しても、チェックされない。

- ⇒再度、電源を入れ直しても同様の表示をする場合は、本体の内部故障が考えられます。

- 極性チェックで、正しく配線しているのに結果がNG 表示となる。

- ・コンセントに本体のプラグを逆さに(アース端子が上に向くように)差し込んでいませんか?

取扱説明書の「本体の接続とチェック方法」を参照して、差し込み直してください。 - 極性チェックで、正しく配線しているのに結果が不明表示となる。

- ・本体を手に持ってチェックしていますか?

極性チェックの方法上、手に持っていない(机やテーブルなどの上にある)と正しく判定できません。本体を手に持って、再度チェックしてください。

※本チェッカーの極性チェックは、対地静電容量を流れる微小電流を検出し、判定しています。

対地静電容量はチェックする環境(床、靴、人体)により差がありますので、不明表示となる場合もあります。 - 接地チェックで、電源のラインとニュートラル、そしてアース線が正しく接続されている3Pコンセントであるにもかかわらず、NG 表示となる。

- ⇒再度、電源を入れ直しても同様の表示をする場合は、本体の内部故障が考えられます。

また、接続が正しい場合でも、接地線の接地抵抗が高いことが考えられます。 - 線路探索で、センサーを取付けている回路であるにもかかわらず、OK(分岐回路番号の点灯表示)にならない。

- ・センサーの取付け方向は間違っていませんか?

本チェッカーは、正確に線路探索を行うため、センサーの取付け方向を決めています。

センサーを電線に取付ける方向が間違っていますと、正しい回路番号を判定できません。 (NG表示となります。)取付け方向を確認してください。

センサーの取付け方向については、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお取り付けください。

・センサーを取付けた極がそれぞれのセンサーで異なっていませんか?(ライン極かニュートラル極に統一していますか?)

本チェッカーは、正確に線路探索を行うため、センサーの取付け極の統一が必要です。

1箇所でも取付け極が異なっておりますと、正しい回路番号を判定できません。

センサーの取付け極を確認後、再度線路探索を行ってください。

・電源が1 φ3W の場合、分岐回路判別器の電源クリップをL1 とL2 に接続していますか?

誤って、電源クリップをL1(L2)とニュートラルに接続していた場合、電源クリップを接続していない極に接続されている分岐回路は、本体と通信ができないため、正しく線路探索できません。電源クリップをL1 とL2 に接続し直してください。 - ELBテストで、実行ボタンを約2秒以上押し続けても、漏電遮断器が動作しない。

- ・コンセントが2P タイプになっていませんか?

ELBテスト時は、本体のプラグのアース極に漏洩電流を流すため、2PコンセントではELBテストは行えません。アース端子付きコンセントで行ってください。

NG表示については、取扱説明書の「操作フロー」を参照してください。 - 本体のプラグをコンセントに差し込むと、結果表示の電圧、極性、接地ランプと分岐回路番号が点滅する。(異常表示)

- ・電源周波数が仕様の範囲を超えていませんか?

電源周波数が仕様の範囲を超えておりますと、正しくチェックができないため、本体が異常表示をします。電源の周波数を確認してください。

・電源ノイズが多く発生している電路や発電機を使用して、歪んだ電圧波形の電源を使用していませんか?

電圧チェックの際、周波数のチェックを本体内部で行っており、周波数が範囲外の場合は異常表示をします。使用する電源を確認してください。

⇒上記2 項目に該当せず、再度、電源を入れ直しても同様の表示をする場合は、内部の故障が考えられます。 - 各モードでチェック中、チェック結果の電圧、極性、接地ランプ、分岐回路番号の表示が点滅する。

- Q11 と同じ理由が考えられます。

- 本体や分岐回路判別器から異臭や煙が出る。

- ただちに、使用を中止してください。(本体の場合、コンセントからプラグを抜いてください。分岐回路判別器の場合、電源スイッチをOFFにしてください。)

内部故障の可能性があります。 - 線路探索がOKとならない。

- (1)線路のノイズが大きい

ノイズ発生源を取り外してから行ってください。

(2)信号の減衰が大きい

大 きな負荷を取り外してからチェックを行ってください。

(3)加熱保護が働いている

連続して線路探索を行わずに、20秒に1回程度の頻度で線路探索を行ってください。

◎本体プラグを一度抜き、もう一度コンセントに差し込む、または分岐回路判別器の電源スイッチを一度切り、再度ONにした後、再度同じチェックを行い、同じ症状が出るかを確認してください。

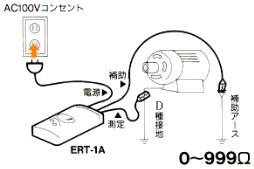

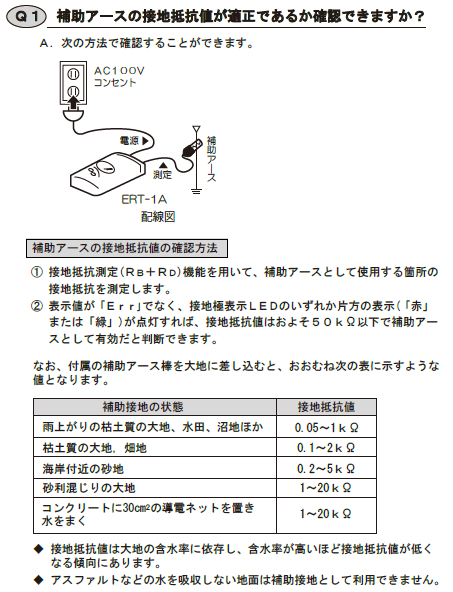

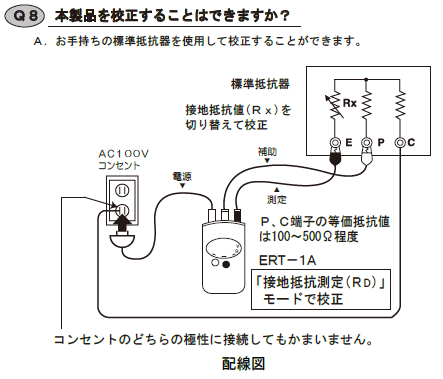

アーステスタ(ERT-1A)のQ&A

100Vコンセントに差込みボタンを押すだけで、

変圧器2次側のB種接地抵抗値+D種接地抵抗値を表示します。

(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません)

特長

■電源コンセントのアース極を自動的に判定

■小型・軽量で持ち運び便利

■デジタル表示メータで読みやすい

■広範な測定範囲(0〜999Ω)

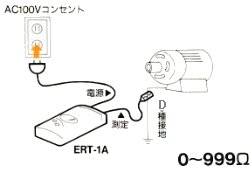

(※)付属の補助アース棒を使用すると、B種接地抵抗・D種接地抵抗が機能切替で測定できます

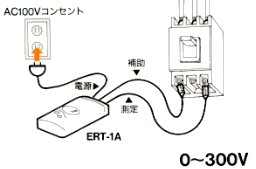

測定方法

電圧測定 機能切替(V)

補助アース棒なしの場合 RB+RD/機能切替(Ω)

補助アース棒使用の場合 RD,RB/機能切替(Ω)

動作概要

各部の名称

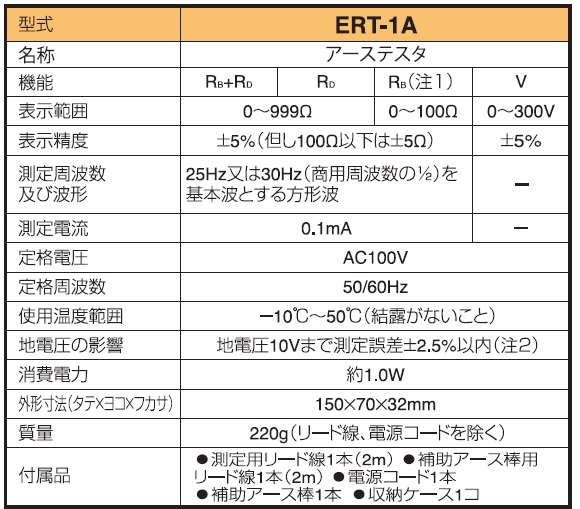

仕様

注1.RBは参考値となります。

注2.地電圧が大きい場合、Errや999表示となります。

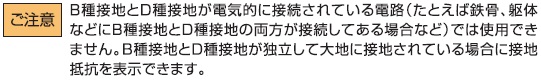

表示について

| 「0」(ゼロ)表示 | 接地抵抗値が「0」(ゼロ)を示す場合は、建物の鉄骨など接地抵抗が十分低い値の場合に、B種接地とD種接地を統合してつながっていることがあり、このときは接地抵抗値が「0」を示します。 さらに 1,00Ω 以下の測定の場合、表示精度が ±5Ω あります。よって5Ω 以下の測定の場合も「0」(ゼロ)を示す可能性があります。 |

|---|---|

| 「Err」表示 | 接地抵抗の測定値は、地電圧の影響や大地に存在する雑音の影響を除くため、異常値および平均値処理をおこなっています。しかし、地電圧により、異常値(地電圧が 10V 以上)が測定途中から 16 回連続した場合やアース極を判別できなかった場合「Err」表示となります。 |

| 「999」表示 | 「999」を表示する場合は、平均値が 1kΩ 以上~ 50kΩ のときの表示になります。 |

| 「 」無表示 | 異常値(地電圧が 10V 以上)が1連続(最初から)して正常値が無い場合を表します。 本器は、地電圧 10V まで対応しています。使用範囲外の可能性があります。 電源ランプが点灯していない場合、落下衝撃などにより故障した可能性があります。 |

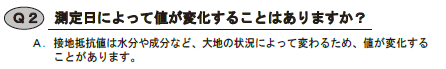

Q&A

この内容は、取扱説明書にも記載されています。

取扱説明書 は商品仕様情報からダウンロードできます。

漏電遮断器・漏電火災警報器テスター(LT-1B)のQ&A(web-qa_lt1b.pdf)

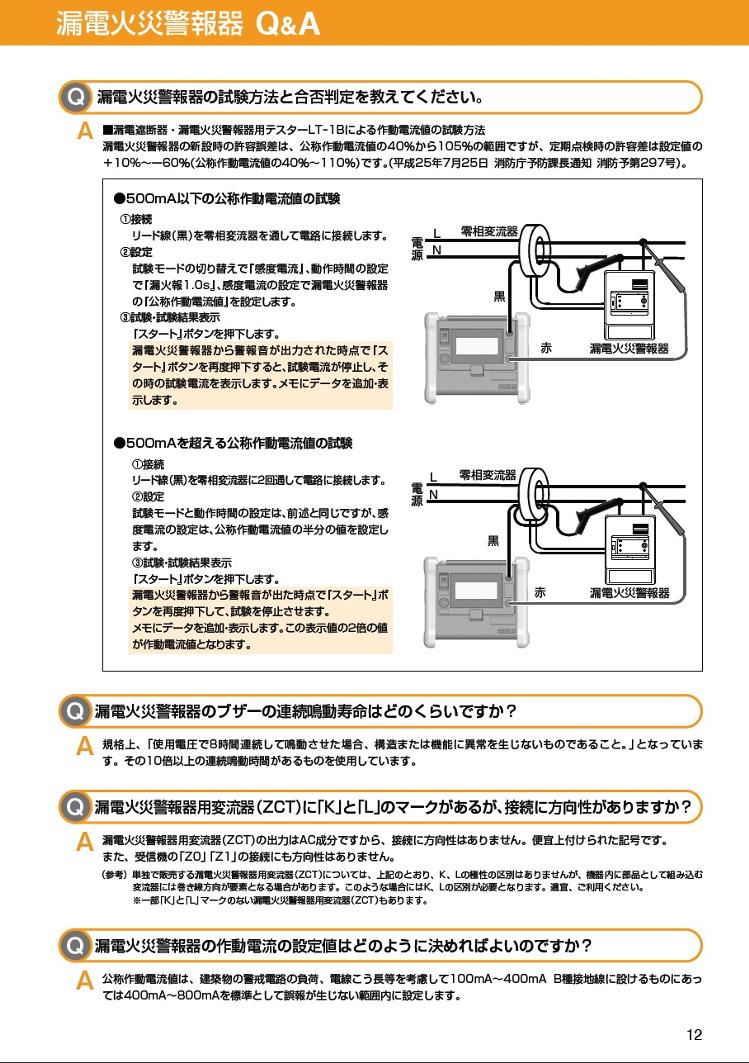

漏電火災警報器(EF)のQ&A

その他のスイッチ

スイッチ見張り番(AOC-15)のQ&A

- どこに行けば、購入できますか?

- テンパール商品のお求めや販売価格のお問い合わせにつきましては、お近くの電気店さま、電気工事店さまおよびDIYショップ(日曜大工センター)さまなどのお取扱いのお店でお問い合わせください。

一部お店にお取扱いのない場合、また、お近くにお取扱いのお店がない場合やお取扱いのお店がおわかりにならない場合は、おそれいりますがごめんどうでも、弊社支店・営業所にお問い合わせください。 - 使用できる機器と使用できない機器を具体的に教えてください。

-

■使用できる電気機器 ●電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器 (電子式スイッチではない機器) 例 電動工具 ●ディスクグラインダー ●ジグソー ●電動丸ノコ ●バンドソー ●ベルトサンダー ●電気かんな ●電気ドリル ●電動ドライバー ●ポリッシャー ●園芸用バリカン ●電動草刈り機 など 家庭用電化製品 ●電気ストーブ ●電気ヒーター ●電気こたつ ●扇風機 ●電気コンロ ●ホットプレート ●トースター ●ドライヤー ●乾燥機 など ■使用できない電気機器(電気機器が動作しません) ●電気機器のスイッチがOFFでも、常に待機電力を消費しているような機器

●電源スイッチが電子式の機器

●電源をリモコンで操作する機器

●変速制御機能付の機器

●電源にACアダプタを使用する機器

●タイマー付の機器

●充電機能付の機器

●各種電子制御付の機器、など例 ●テレビ ●HDDレコーダー ●CD/DVDプレーヤー ●電動シュレッダー ●電気保温ポット ●コーヒーメーカー ●マッサージャー ●フットバス ●除・加湿器 ●空気清浄機 ●アイロン ●電気バリカン ●電気髭剃り ●各種充電器 など - 電源が発電機でも使用できますか?

- 定格電圧は、単相のAC100V±10Vです。この範囲内でご使用ください。電圧変動が大きな電源でのご使用はお止めください。

- 防水性はありますか?

- 防水性能および防滴性能ともにありません。水分のかからない場所でご使用ください。

- 2Pのコンセントやプラグを使用するにはどうすればよいですか?

- コンセントにアース極のない場合は、市販の接地アダプターを使ってアース線をアース極に接続して使用してください。